世代論は好きではない。

社会に出てから、特に団塊世代の世代論的な話は、それこそ幾度となく聞いてきた。その方個人の歴史や武勇伝ならまだしも興味関心が湧くのだが、「世代」の話となると、歴史の教科書に載っている遠い話を聞かされるようで、補う知識や想像力がないとその面白さがわからない。酔っ払いのよくわからない話を気を使いながら聞いているのもいよいようんざりしてきて、「そんなに言うならもう少しまともな社会を残してくれよ」と内心毒づいたりしていた(そう言えば、内心どころか、たまたまバーで居合わせた故・西部邁氏に似たようなセリフを吐いて、周りの人に止めに入られたこともあった。無知とは恐ろしいものだ)。

1974年生まれの私は、「団塊ジュニア世代」とか「氷河期世代」とか「ロスジェネ」とか、その時々でさまざまな──概ね見るからにネガティブな──世代名で括られてきた。そんな経緯もあって、世代論に対してポジティブなイメージを持ちようがなかったのかもしれない。

そんなわけで、世代論は好きではない。 それでも気がつけばそれなりの年齢になって、社会の不具合を人のせいにしてばかりもいられなくなった。子どもも大きくなって時間もあるし、幸い健康体だ。せっかくなら、自分自身の人生も社会も、どちらもよりよくできるよう残りの人生を使いたい。さて、何とどう取っ組み合えばいいのか。そんな検討をする時、「世代」に象徴されるような時代のコンテクストを理解することは大きな意味を持つ。

コンテクストとは、英語のcontextのことで、訳語としては「文脈」をあてられることが多い。だがここでは、”the circumstances that form the setting for an event, statement, or idea, and in terms of which it can be fully understood.”とするOxford Languagesの定義に近い意味を持つ。つまり、何かしらのイベントが起きる時、そのイベントに影響を与えている「状況」や「背景」を指すイメージだ[1], [2]。

団塊ジュニア世代は1971〜74年生まれとされているから、私自身はその最後の代ということになる。ついでに簡単な個人史をご紹介すると、札幌の郊外に生まれ育ち、5歳の時に生家から原始林を切り開いた広大な新興住宅地に引っ越しをして、大学を卒業する24歳までの19年間のうち、大学を休学して海外にいた2年間以外のほとんどすべての時間をそこで過ごした。周囲は親も子も同世代ばかり。小学校は在校中ずっと増築工事をしていて、学芸会や運動会も鮨詰めでものすごい熱気だった。

昭和の右肩上がりの時代そのものと言えそうな景色の一方で、小学校高学年くらいからだろうか、働き盛りの男性の過労死や自殺がテレビ番組等でクローズアップされることが増えてきた。メディアのそうした報道を遠い国の出来事のように眺めながら、社会に出てからどうやって自分を幸せにすればいいのか、頭の片隅でぼんやりと模索していた記憶がある。

そんな私の世代は、人口学的には第三世代と呼ばれ、以下のような特徴を持っているのだそうだ(第三世代は1950〜1974年生まれとされているから、私自身を取り巻くコンテクストには、第三世代とそれに続く世代の特徴とがグラデーション的に混在しているものと思われる)[3], [4]。

- 第二世代(1925〜1949年生)の子育てを陰で支えていた兄弟姉妹のネットワークが存在しない

- 上記の結果、いわば剥き出しの「近代家族」になった第三世代の家族は、母子の孤立と癒着という近代家族の病理をあらわにした

- 社会的ネットワークの再編成を始めており、都市部では近隣ネットワークの活性化が見られるし、公的その他のネットワークの整備も要請されている

3点目については私自身の実感としてはピンと来ないところもあるが、都市部において近隣ネットワークの再編を始めようという流れ自体は、1960年代からあったことが記録や文献からも見てとれる。

さて、2040年は、そんな第三世代、団塊ジュニア世代すべてが65歳以上の高齢者となって迎える年だ。コンテクストとして重要な役割を担う人口動態は概ね確定しているから、今後の社会やそこに生じそうな課題をイメージする上でとても参考になる。さわりだけだがデータを覗いてみよう。

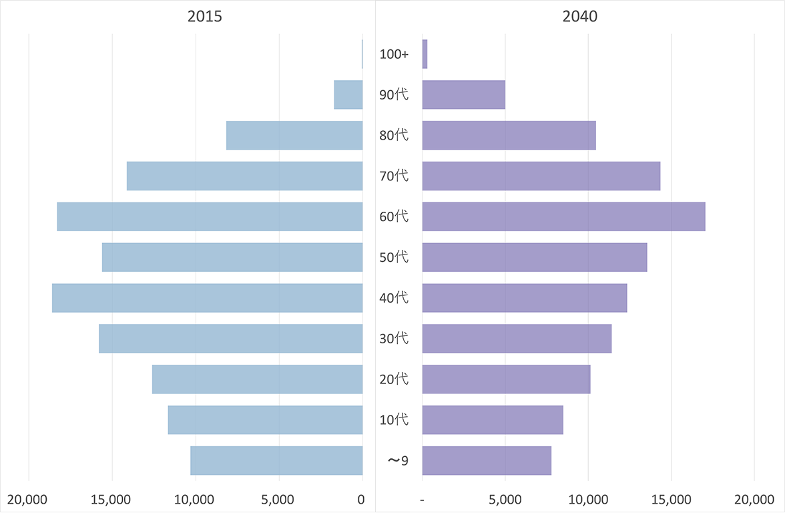

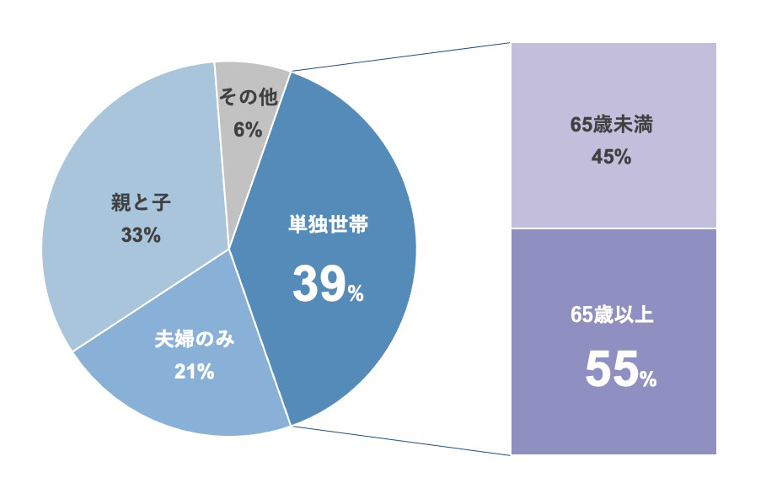

日本では、2015年から2040年までのわずか25年の間に、人口が約1.3億人から1.1億人と12.7%減ずる一方、高齢者は同期間中に3,387万人から3,921万人と15.9%(高齢化率は35.4%に)増加すると推計されている(図 1)。また、2040年にはひとり世帯が全世帯中39.3%を占め 、そのうち55.0%が高齢者となる見込みだ(図 2)。

出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年推計)」を元に作成

出典:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年推計)」を元に作成

これらは推計や予測でしかないが、その分、実際の数字はさらに厳しいものになる可能性もある。コロナの影響もあってか出生率はすでに予測を下回っているし、人生が長くなれば夫婦が離婚する機会はいかにも増えそうだ。その場合、単独世帯がさらに増える可能性が高いと考えるのが妥当かもしれない。

落合(2019)は、第三世代は第二世代では可能だった兄弟姉妹間での親の「たらい回し」は不可能になると述べる。介護ひとつをとっても、社会システムの整備なしには、厳しい状況に置かれた個々人が家族というバッファーを持たないままダイレクトなダメージを受けることや、ダメージを受ける個々人が単独世帯である可能性が少なくとも図 2に示す程度にはありえそうなことは、コンテクストとして織り込み済みと言える。

子育てを中心とした家族運営においては「近代家族」として剥き出しになった第三世代が、ここから先は「個人」として剥き出しになっていく。

これらは、将来を悲観するための材料ではない。 私たちに与えられたコンテクストだ。

図 1に見る通り、2040年には、60~70代の団塊ジュニア氷河期ロスト・ジェネレーションが、エリンギの傘みたいな人口のボリュームゾーンとして乗っかっている。失われた世代と呼ばれたって、私たちの世代が社会から失われたわけじゃない。良かれ悪しかれ、この世代は人口構造上のボリュームゾーンとして少なくないインパクトを社会に与え続ける。

2040年、私たちの世代は日々をなんとなく笑って過ごせているだろうか。私自身はこれこそが、2040年、敷衍すればここから先の日本の社会が、様々な世代にとって希望のあるものになっているかどうかを占う一つの重要な指標だと考えている。

別に毎日アホみたいに笑えてなくたっていい。 でも、なんとなく時々は笑って過ごせているな、気持ちに余裕があるなと思える程度には満たされた日々をどう広く自分たちのものにしていくか。

もちろん社会のシステム自体をよりよくする努力だってしていきたいけれど、大きな変革への努力ばかりが必要とされているわけでもない。

普段からそこそこ機嫌よく過ごしておくこと。周囲の人と、楽しめる範囲で、できればリアルな機会も含めてつながっておくこと。そして、余裕がある時に、少し元気がなさそうな人に声をかけてあげること──。ひとりひとりにできることは、実はたくさんある。

ひとつひとつは、ほんの小さな変化しか生まないかもしれない。 でも、侮るなかれ。それでも十分に価値はあるのだ。 個々人の小さな変化の積み上げが社会全体に大きなインパクトを与えることは、コンテクストに、すでに織り込み済みなのだから。

文:佐竹麗

イラスト:斉藤重之

●脚注/出典● [1] もうひとつ、私が大学院で叩き込まれたSystems Engineeringには(System) Contextという用語があり、System Contextは、Describes the system relationships and environment, resolved around a selected system-of-interest.するものと定義されている[2]。 System Context(Analysis)では、Contextに存在する他の要素と設計しようとする関係性や相互の影響を分析する。 [2] SEBoK. “System Context (Glossary) – Sebok.” https://www.sebokwiki.org/wiki/System_Context_(glossary). (2021/06/18 最終確認) [3] 伊藤 達也, 生活の中の人口学 (東京: 古今書院, 1994); 落合 恵美子, 21世紀家族へ, 第四版 ed., 有斐閣選書 ; 1613, (東京: 有斐閣, 2019). [4] 落合 恵美子, 21世紀家族へ, 第四版, 有斐閣選書, (東京: 有斐閣, 2019) [5] 「人口転換」(demographic transition)。落合(2019)によると、「人口転換論」は、近代化が進むと多産多死型から少産少死型へと社会の人口の構造が変化する傾向がある、という理論。ここでいう「死」とは乳幼児死亡等成人前の死亡を指す。出生数は多い一方そのほとんどが幼いうちに死亡するのが多産多死社会、これに対し現代の日本や欧米は少産少死社会。多産多死でも少産少死でも、一夫婦当たり成人するのはほぼ二人で人口規模が安定するが、間の移行期には往々にして、多産少死という時期が生じる。昔どおり多く産んでいるけれども、衛生や栄養状意が改善されて乳幼児死亡は少ない時代。ここで急速な人口増加が起こる。なお、「人口転換」の最終段階をなす出生力の低下が「出生力転換」。

●参考文献●

伊藤 達也. 生活の中の人口学. 東京: 古今書院, 1994.

落合 恵美子. 21世紀家族へ. 有斐閣選書 ; 1613. 第四版. 東京: 有斐閣, 2019.